Vor 150 Jahren, am 4. Mai 1874, überwies der Grosse Rat einen Anzug von Wilhelm Klein. Der von 46 Ratsmitgliedern unterzeichnete Vorstoss verlangte eine Verfassungsrevision und bedeutete für Basel-Stadt den Startschuss zum rundum modernisierten Staat inklusive Einführung der direkten Demokratie. Auch der Grosse Rat erfuhr namhafte Reformen: Er wurde von 134 auf 130 Mitglieder verkleinert, die Zunftsitze wurden abgeschafft, die Gewaltentrennung zwischen Regierung und Parlament eingeführt und das Wahlsystem vereinfacht.

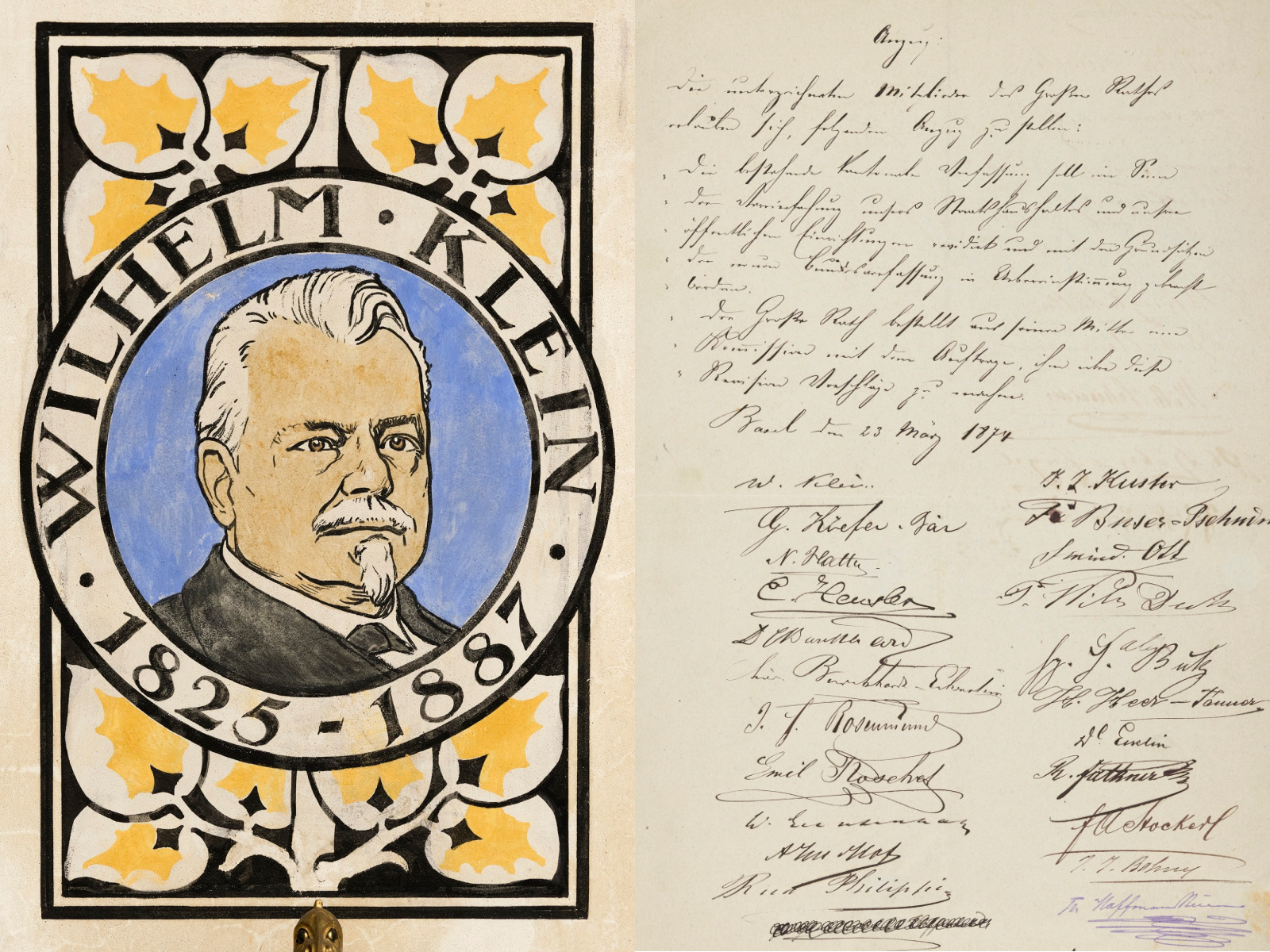

Medaillon von Wilhelm Klein im Grossratssaal. Das Original des Anzugs liegt heute im Staatsarchiv BS.

Medaillon von Wilhelm Klein im Grossratssaal. Das Original des Anzugs liegt heute im Staatsarchiv BS.

Rückständiges Politsystem

Zwei Wochen vor der Annahme des Vorstosses im Grossen Rat hatte die Schweiz die revidierte Bundesverfassung von 1874 angenommen. Sie machte den Kantonen neue Auflagen, wie beispielsweise die Gleichbehandlung zugezogener Schweizer mit den alteingesessenen Bürgern. Die Bundesverfassung verstärkte den Druck, die kantonale Verfassung anzupassen. Denn das Basler Politsystem galt schweizweit als eher kurios und antiquiert. Die Regierung bestand aus 13 Ratsherren und zwei Bürgermeistern. Kein anderer Kanton hatte zu dieser Zeit noch eine so grosse Regierung. Regierung und Verwaltung waren zudem weitestgehend ehrenamtlich organisiert.

Mit der neuen Bundesverfassung nutzten die aufstrebenden Freisinnigen die Chance, um eine «Generalüberholung» des Basler Politsystems durchzusetzen. Natürlich ging es ihnen auch darum, die konservative Vorherrschaft der alteingesessenen Familien – den Burckhardts, Merians, Sarasins etc. – zu brechen. Nach Überweisung des Anzugs Klein setzte der Grosse Rat eine fünfzehnköpfige Verfassungskommission ein und diese legte innerhalb von acht Monaten eine totalrevidierte Verfassung vor.

Keine Regierungs- und Zunftvertreter im Grossen Rat mehr

Bezüglich dem Grossen Rat war sich die Verfassungskommission einig: Er sollte eine «zahlreiche Repräsentanz» gewährleisten und daher nur minimal, von 134 auf 130 Vertreter, verkleinert werden. Nicht mehr Teil des Grossen Rates sein sollten die Regierungsmitglieder, die im Parlament bisher eine dominierende Rolle innehatten – eine Gewaltentrennung gab es erst zwischen Regierung und Gerichten. Ausserdem sollten die Zünfte, die ihre einstige Bedeutung eingebüsst hatten, nicht länger 36 Sitze besetzen dürfen.

Einführung von Integralwahlen und Wahlkreisen

Entrümpelt wurde auch das äusserst komplizierte Wahlsystem. Bisher war der Grosse Rat alle drei Jahre zur Hälfte neu gewählt worden, und dies auf drei Ebenen: den Stadtquartieren beziehungsweise Landgemeinden, den Zünften sowie den Wahlkollegien, in denen das Los entschied. Nun sollte der Grosse Rat alle drei Jahre gesamthaft neu gewählt werden, und dies in Wahlkreisen nach Massgabe der Bevölkerungszahl.

«Stille Revolution» vom Mai 1875

Die Verfassungsrevision brachte im Grundsatz das heutige Politsystem, mit vollberuflicher siebenköpfiger Regierung (die zunächst noch vom Grossen Rat gewählt wurde) und sieben Departementen. Weiter erhielten die männlichen Stimmbürger mit der Einführung der Volksinitiative und des Referendums eine direkte Mitsprache bei Gesetzen und Ausgaben. Die Frauen waren der Verfassungskommission keiner Rede wert... Schliesslich wurde die Stadt fortan durch den Kanton verwaltet. Am 9. Mai 1875 nahm die Bevölkerung die neue Verfassung deutlich an. Die kurz darauffolgenden Wahlen brachten den Machtwechsel von den Konservativen zu den Freisinnigen. Der freisinnige Anführer, Gross- und Nationalrat Wilhelm Klein, wurde in den Regierungsrat gewählt. Ihm ist im Grossratssaal ein Medaillon gewidmet.

Die Verfassung von 1875 wurde erst 2006 von der heutigen Kantonsverfassung abgelöst. Bis heute zählt der Grosse Rat seine Legislaturen auf Basis der Verfassung von 1875. Deshalb ist er derzeit in der 44. Legislatur.

Quellentipps: Bericht der Verfassungskommission vom 18.1.1875; Protokolle der Verfassungskommission

Text: Eva Gschwind, Parlamentsdienst