Vor 150 Jahren, im Mai 1875, gab sich Basel-Stadt eine neue Verfassung, die auch für den Grossen Rat grosse Veränderungen brachte. Er wurde verkleinert, und die Zunftsitze wurden abgeschafft. Weiter wurde die Gewaltentrennung zwischen Regierung und Parlament eingeführt und das Wahlsystem stark vereinfacht. Schliesslich hat der Grosse Rat seither nur noch das zweitletzte Wort: Seit 1875 kann die Bevölkerung per Volksinitiative und Referendum mitreden.

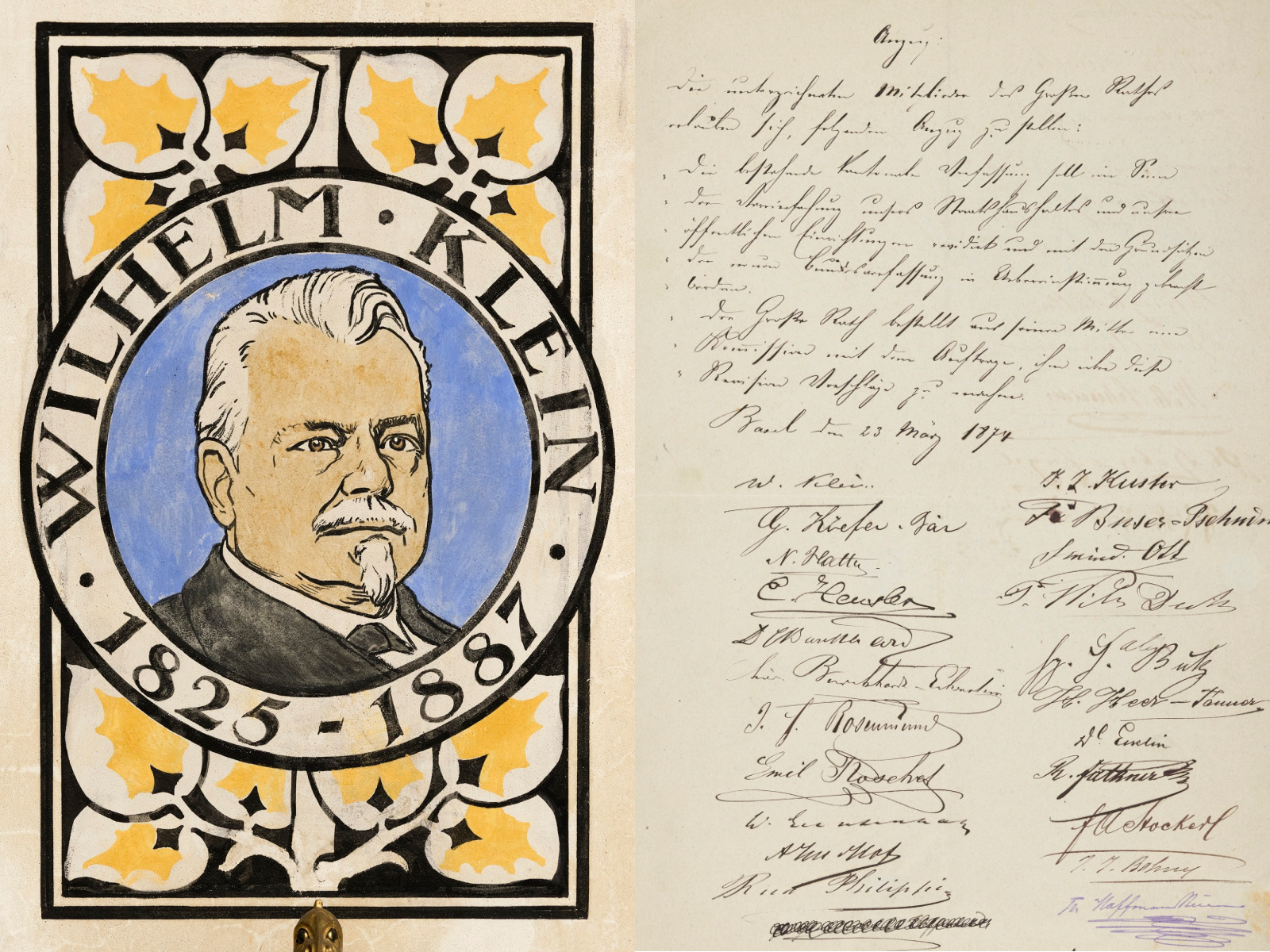

Medaillon von Wilhelm Klein im Grossratssaal und der Anzug von Klein, der die Verfassungsrevision ausgelöst hatte. Das Original des Anzugs liegt im Staatsarchiv BS.

Medaillon von Wilhelm Klein im Grossratssaal und der Anzug von Klein, der die Verfassungsrevision ausgelöst hatte. Das Original des Anzugs liegt im Staatsarchiv BS.

Der Anführer Wilhelm Klein

Den Grossratssaal schmücken Medaillons von wichtigen Baslern. Eines ist Wilhelm Klein gewidmet. Klein war Grossrat, Nationalrat, Zeitungsbesitzer und während einigen Jahren auch Regierungsrat. Der wortgewaltige Anführer der Freisinnigen schuf sich eine breite Gefolgschaft, die auch die Arbeiterschaft und die vielen zugewanderten Schweizer umfasste, und er forderte ab den 1860er Jahren immer dezidierter eine Modernisierung und Demokratisierung des Basler Politsystems. Denn dieses galt als antiquiert: Die Regierung bestand aus 13 Ratsherren und zwei Bürgermeistern, Regierung und Verwaltung waren stark ehrenamtlich organisiert und die Bevölkerung hatte keine Mitspracherechte bei neuen Gesetzen und Ausgaben.

«Volk» sitzt neu mit am Verhandlungstisch

Klein forderte 1874 im Grossen Rat erfolgreich die Einsetzung einer Verfassungskommission. Zugute kam den Reformkräften, dass sich kurz zuvor die Schweiz eine revidierte Bundesverfassung gegeben hatte, die den Druck zur Überarbeitung der Kantonsverfassung erhöhte. Eine 15-köpfige Verfassungskommission arbeitete daraufhin einen Entwurf aus, der im Grundsatz das heutige Politsystem brachte: So gab es nun eine vollberufliche siebenköpfige Regierung und sieben Departemente. Des weiteren führte Basel-Stadt mit der Volksinitiative und dem Referendum die direkte Demokratie ein. Und schliesslich wurden die mühsamen Parallelstrukturen zwischen Stadt- und Kantonsbehörden abgeschafft, nun verwaltete der Kanton die Stadt.

Mit der Einführung von Initiative und Referendum konnte der Grosse Rat bei den meisten Beschlüssen nicht mehr abschliessend entscheiden. Mit der Initiative erhielt die Bevölkerung ein Vorschlagsrecht und mit dem Referendum konnte sie sich gegen Grossratsentscheide auflehnen. Entsprechende Sorgen wurden in der Verfassungsdebatte geäussert. Die Stellung des Grossen Rates werde mit den neuen Volksrechten herabgewürdigt, warnte etwa der liberal-konservative Grossrat Adolf Burckhardt-Bischoff. Er blieb allerdings in der Minderheit.

Ausschluss von Regierung und Zünften, neues Wahlsystem und neue Sitzordnung

Die neue Verfassung brachte ausserdem einen verkleinerten Grossen Rat. Er schrumpfte nur ein wenig von 134 auf 130 Mitglieder, den er sollte weiterhin eine «zahlreiche Repräsentanz» gewährleisten. Nicht mehr Teil sein durften jedoch die Regierungsmitglieder, die im Parlament bisher eine dominierende Rolle innehatten. Damit wurde zwischen Parlament und Regierung die Gewaltentrennung eingeführt – sie galt bisher erst zwischen Regierung und Gerichten.

Entrümpelt wurde zudem das komplizierte Wahlsystem. Bisher mussten die paar Tausend Stimmberechtigten die Grossräte alle drei Jahre zur Hälfte neu wählen, und dies auf drei Ebenen: den Stadtquartieren beziehungsweise Landgemeinden, den Zünften sowie den Wahlkollegien, in denen das Los entschied. Von nun an wurde der Grosse Rat alle drei Jahre gesamthaft neu gewählt, und dies in Wahlkreisen, die den damaligen neun Stadtquartieren und den drei Kommunen (Riehen, Bettingen und Kleinhüningen) entsprachen.

Die Zünfte, die ihre einstige Bedeutung eingebüsst hatten, durften nicht länger 36 Sitze besetzen. Auch deshalb musste die Sitzordnung im Grossen Rat angepasst werden. Bisher hatte der Basler Rat seinen Platz zunftweise eingenommen, die Vertreter von Schlüssel-, Hausgenossen-, Weinleuten- und Safranzunft sassen ganz vorne. Seit 1875 gilt eine Sitzordnung nach Wahlkreisen, auch der Umzug in den neuen Grossratssaal im Jahr 1904 änderte daran nichts.

Neue Verfassung brachte eine Zeitenwende

Die Kantonsverfassung, welche die Bevölkerung am 9. Mai 1875 mit grossem Mehr annahm, markiert für den Kanton eine Zeitenwende. Das neue Wahlsystem brach die konservative Vorherrschaft, die Freisinnigen (die damals auch noch die Arbeiterschaft vertraten) wurden stärkste Kraft. Die Verfassungsrevision von 1875 war so bedeutungsvoll, dass der Grosse Rat bis heute seine Legislaturperioden danach zählt.

Quellentipps: Bericht der Verfassungskommission vom 18.1.1875; Protokolle der Verfassungskommission

Text: Eva Gschwind / André Salvisberg, Parlamentsdienst